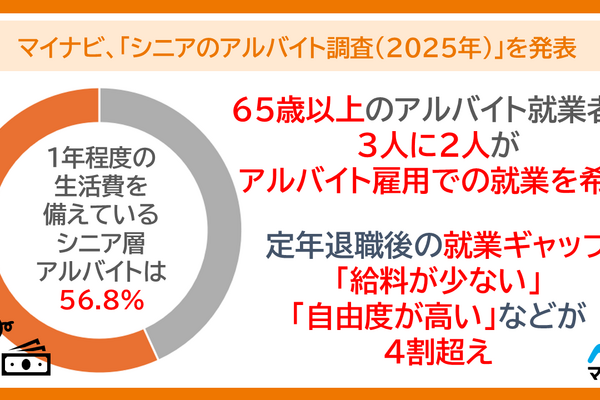

シニア世代は、物価高や医療・介護費の上昇により「年金だけでは暮らせない」という現実に直面している。厚生労働省『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によれば、厚生年金(第1号)の平均月額は14万7,360円、国民年金は5万7,700円に過ぎない。こうした状況では、年金収入だけで生活を維持するのは困難だ。

このため、定年後も働き続ける人が増えているものの、専門性がなければ就業先を見つけるのは簡単ではない。老後になってから仕事を探してもスキルの裏付けがなければ選択肢は限られてしまう。そこで、定年退職を迎える前に副業を通じて、本業とは異なる「第二の専門性」を磨いておくことの重要性が高まっている。

こうした流れを受け、副業を積極的に後押しする企業も現れている。株式会社エンファクトリーは2011年から「専業禁止!!~生きる力、活きる力を身につける~」を人材理念に掲げ、社員の副業を推奨している。同社代表取締役の加藤健太氏は、バブル崩壊後の企業環境の変化を目の当たりにし、個人の力に注目するようになったという。

では、定年退職を迎える前のミドルシニア世代は、今後どのように働き方と向き合えばよいのだろうか。一般社団法人ミドルシニア・セルフ・エンパワメント協会の理事も務める加藤氏に、ミドルシニア世代の「副業」のあり方について聞いた。

もはや会社は社員を守ってくれるとは限らない

――「専業禁止!!」とは力強いメッセージですね

私はバブル期の終わりにリクルートへ入社し、社会人としてスタートを切りました。2000年にオールアバウトの設立に参画し、2011年にエンファクトリーを分社設立し、現在に至ります。バブル崩壊後、働き方は大きく変わりました。銀行やメーカーなど、名だたる企業であってもいつ倒産するかわからない状況が訪れました。ミドルシニアの方々なら、リアルタイムで目にしてきたはずです。一昔前と違い、もはや会社は社員をずっと守ってくれるとは限らない。

一方、2000年代に入ると、インターネットやテクノロジーが進化し、個人ができることは少しずつ増えていきました。ブログやSNSでの情報発信はもとより、クラウドファンディングなどによる資金調達まで可能になりました。

私はこうした変化を日々肌で感じながら、個人と企業の関係が変わりつつあると実感していました。会社から与えられるものだけでは、十分な成長はできないかも知れない。従業員には「個人の力をつけておいた方がいいよ」とよくアドバイスしていました。当時は副業禁止、という風潮が強い時代です。

そこで、エンファクトリーでは創業時から「専業禁止」を掲げることにしました。この理念は「自分の生き方は自分で考え、決める。そういう時代に君たちは生きている。」というメッセージも込められているんです。

現在では、副業は社内制度として定着し、もはやあるのが当たり前、“空気のような感じ”になっています。社員の半数がこの制度を利用しており、制度に後押しされる形で、副業を開始したメンバーも少なくありません。

弊社の公式サイト内では副業の事例も紹介しています。ただ、専業禁止をうたっているものの副業の実践は必須ではありません。副業をするもよし、会社にどっぷり浸かるもよし、その日暮らし、刹那的に生きてもOK。社員には、今の時代背景をしっかり認識したうえで、自分のやりたいことはもちろん、自身で考え、決めてほしいと願っています。

会社を挙げて取り組む「副業推進」

――社員の皆さん、本業と副業とのバランスはどうされているのでしょうか。副業のメリット・デメリットがあれば教えてください。

副業とはいわば生きる力を身に付けるためのチャレンジでもあるわけです。新しい仕事に挑戦する機会は本業でも普通にあるでしょう?契約社員は別ですが、副業をしているからといって本業の業務量や出勤日が減るわけではありません。本業と副業のバランスは人によりますが、実際、副業をしている社員のほとんどは当たり前ですが本業にかけている時間の方が多いです。

副業には金銭的な面はもちろん、自己実現や自立といったさまざまなメリットがあります。個人的に大きなデメリットは思いつきませんが、企業にとっては情報漏洩や過重労働、疲労などによる本業に支障がでるリスクは考えられます。その場合は、シンプルにやめればいいということになりますよね。

――副業推奨のための取り組みについてお聞かせください。

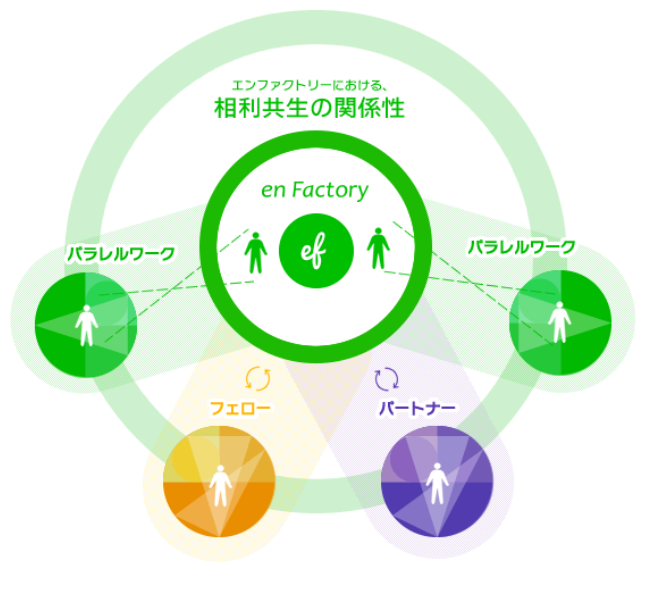

サポートというわけではないですが、「フェロー」制度というものがあります。フェロー制度とは、会社と個人との関係を紡ぐシステム。会社を退職してもケースに応じてビジネスパートナーとしていい意味で互いに利用し合いましょう!という相利共生の仕組みです。弊社では、退職理由もは独立・起業が多いのですが、その社員と「フェロー」という関係性になることで間接的によりどころになるわけです。

また、副業をする際に義務として課していることが1つだけあります。それは「情報の共有」です。弊社では半年に1度の頻度で「en Terminal(エン・ターミナル)」というイベントを開催しています。これは、副業の取り組みを会社のメンバーやフェロー、外部の招待者へオープンにして共有するための取り組み。お酒や食事をしながら、各社員が副業の現状や思いを話します。

――エン・ターミナルにはどんなメリットがあるのですか?

エン・ターミナルは本人にも、周囲にも良い影響が期待できます。まず、発表者本人は、自身のコミットを高めるとともに、周りからの応援も得られるような効用があります。2012年から開催していますが、毎回この効果が一番大きいと感じますね。副業だけでなく、本業に対しても、ピアプレッシャーが良い形で効きしっかり成果を出すマインドを醸成したりします。

また、発表を聞いているメンバーにとっても、自己実現や自立に向けて大きな刺激になり影響を受けます。これはピアエフェクトと言って周囲の影響を受けるという効用が見事に効いてるわけです。そして、参加者全員が自己実現の様子や失敗の様子を目にし、共有することで、相互理解が深まり、仕事はもちろん様々なことが進めやすくなります。

さらに、ここでの共有が、1980年代半ばにアメリカの社会心理学者ダニエル・ウェグナーが提唱した「トランザクティブ・メモリー」の構築に効くということでもあります。トランザクティブ・メモリーとは「誰が何を知っているかを認識すること」人の記憶力には個人差や限界がありますが、「各分野の専門家」についての情報を組織で共有できていれば、組織全体の知はより広く、深いものになっていきます。組織全体の集合知が高まれば、新事業の立案時や想定外の出来事といった場面でも、ハイレベルな対応が期待できるわけです。

ちなみに、このような実践を経て、弊社では5年前から越境学習サービスの展開を始めました。

実行者はわずか1割、いまだに高い副業の壁

――国からの推奨もすすむ中、副業を許可する企業は増えているのですか。

日経新聞の記事によると、従業員の副業を容認する企業は全体の6割という結果がでています。それに対し、実際に副業を行っている社員は全体の7%ほどと大きな差があります。

私の肌感覚でも、弊社のように副業を推奨している企業はまだ1割程度にとどまっていると思います。それぐらい企業、経営陣、人事はまだまだ消極的で、企業の文化や風土が大きく影響していると思います。

また、海外のデータを見ているわけではありませんが、日本と比べてフリーランスの働き方や、転職市場の流動性が高いのが海外なので、副業ということが話題になることもないのではないでしょうか?

――副業という枠を超えて、在職中の法人の起業もOKなんですか?

就業形態は全く問いません。なので、個人事業主でも法人でも、どちらでも大丈夫です。当社では会社を設立されるケースもあり、外部の方々との共同設立なんかもあったりします。

続く少子高齢化、転職や副業市場の流動化は待ったなし

――そもそも国内でなぜ副業が推奨されることになったのでしょうか。

副業推奨の転機となったのは、安倍政権時代だと思います。人口減少にともなう生産年齢人口の減少を受けて、「一億総活躍社会」を掲げた政府が、2018年に副業を「原則禁止」から「原則容認」へと転換しました。

日本は先進国の中でも転職市場の流動性が低いと言われています。そうした中で、副業解禁は、大企業に長年勤めてきた人材を、地方の中小企業やベンチャーで活用していくための手段としても注目されるようになったのだと思います。

――2025年には「一般社団法人ミドルシニア・セルフ・エンパワメント協会」を設立されています。こちらはミドルシニアに特化したサポートをされているんですね。

「団塊ジュニア」の世代も今や50代に差し掛かりました。大企業から中小企業まで、日本の労働人口の中で最も多いのがこの世代です。にもかかわらず、企業からの育成投資は少なく、キャリア開発の機会が限られているのが現状です。新たな一歩を踏み出す意欲を持ちながらも「何を、どう始めればいいかわからない」という方も少なくありません。

そこで、働くミドルシニアのキャリア開発を支援するために発足したのが「一般社団法人ミドルシニア・セルフ・エンパワメント協会」です。社外での交流を促進するコミュニティの運営を通じて、多様な学びやトライアル体験の場を提供したいと考えています。

「仕事は楽しいですか?」

――今後も少子高齢化が進む中、今後ミドルシニア世代の働き方はどうあるべきでしょうか。読者の方にメッセージをお願いいたします。

企業組織の運営では「2:6:2の法則」という考え方があります。これは、組織内におけるビジネスの能力や生産性の高さの比率について「意欲的な2割」「普通の6割」「意欲の低い2割」に分かれると定義したものです。この考えは、若者・ミドル・シニアといった年齢に関係なく当てはまるとされています。

働く能力や生産性は年齢だけで決まるものではありません。何よりも、自ら行動することが大切です。ミドルシニアは今、日本の労働人口の多くの割合を占めています。企業の中でも262の下の2ではなく上の2のようによい影響を及ぼす存在になってほしいですね。そのためにも越境、副業など何かしら一歩踏み出して始めてみてはどうでしょうか。

クラウドソーシングやスキマバイトなどの副業マッチングサービスも増え、副業市場は徐々に活発になりつつあります。これからはますます労働力が不足し、相対的に時間単価も上がり健康にもなる体を動かす副業もお薦めです。弊社としても、豊富な経験を持つミドルシニア世代がより活躍できるよう、さらなるサービスの向上を目指したいと考えてます。

最後に、この記事をご覧になっている方に問いかけたいと思います。

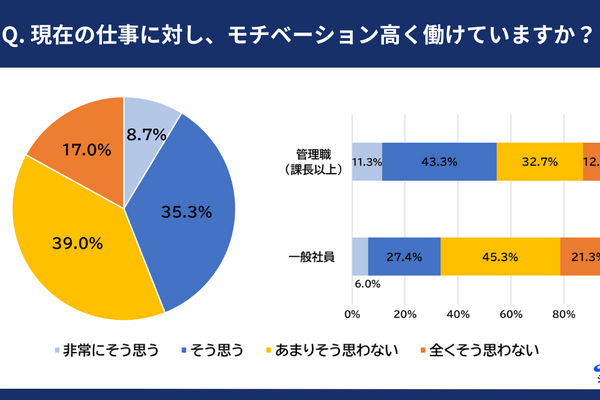

「仕事は楽しいですか?」

本来、仕事はワクワクするもの、楽しくあるべきものだと思います。年齢を重ねるほど、自ら動くことが減り、それとともに楽しさも失われがちです。でも私は、何歳からでも「生きる力、活きる力」を身につけることはできると信じています。もしこの問いかけに、1人でも多くの方が「ああ、そうだったな」と思っていただけたなら。ぜひ今日から一歩、動き出してみてください。私も今やミドルシニア世代、一緒に頑張っていきましょう。