ファイナンシャルプランナーの松尾光剛です。この記事では、シニア世代の方に向けて2024年に始まった新NISA制度をふまえつつ、円高・円安といった為替の変動や株価の下落局面が、海外株式への投資にどう影響するのかをわかりやすく解説していきます。

「今から投資を始めても大丈夫だろうか?」と不安を感じている方もいらっしゃると思います。とくに、全世界株式(オールカントリー)やS&P500のような海外株式型の投資信託は、株価の変動だけでなく、為替の動きにも影響を受けるため、仕組みが少し難しく感じられるかもしれません。

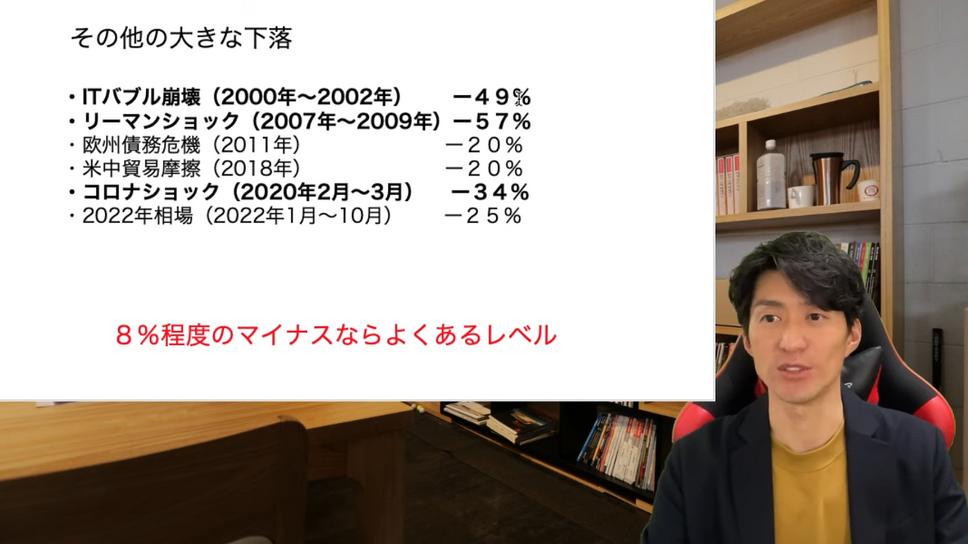

しかし、過去には30%を超えるような大きな下落を経験しながらも、世界の株式市場は繰り返し回復し、成長を続けてきたという歴史があります。本記事では、そうした実例を紹介しつつ、シニア世代が安心して投資と向き合うための心構えやリスク管理のポイントをお伝えします。

海外株式投資では「為替の影響」に注意

全世界株式(オールカントリー)やS&P500のように海外株式へ投資するタイプの投資信託は、株価の変動に加えて「為替」の影響を受けるのが特徴です。為替とは日本円と外国通貨(米ドルやユーロなど)との交換レートのことで投資元本や評価額に直接関わってきます。たとえば米国株が上昇しても、同時に円高が進めば、日本円に換算したときの評価額は思ったほど伸びないことがあります。逆に円安が続けば、株価の上昇に為替差益が加わり、評価額が大きく増える可能性もあります。

つまり、海外投資では「株価」と「為替」が両方動くため、投資結果に影響を与える要素が2つあるということです。

ただし、長期的に見ると、為替の変動によるマイナス要素よりも、株式の成長によるプラスの影響のほうが大きく働くケースが多く見られます。実際に、1998年に1ドル146円台だったときに米国株へ投資し、その後2016年に1ドル100円まで円高が進んだとしても、株価の上昇によって投資元本は1.85倍程度に増えたという実例もあります。

為替は常に変動していますが、一方向に進み続けるわけではありません。円高や円安の一時的な動きに過剰に反応するのではなく、長期的な視点で「企業や市場の成長力」を取り入れるのが海外投資における大きなポイントだといえるでしょう。

不安なときこそ、“長い目で見る”のが投資の基本

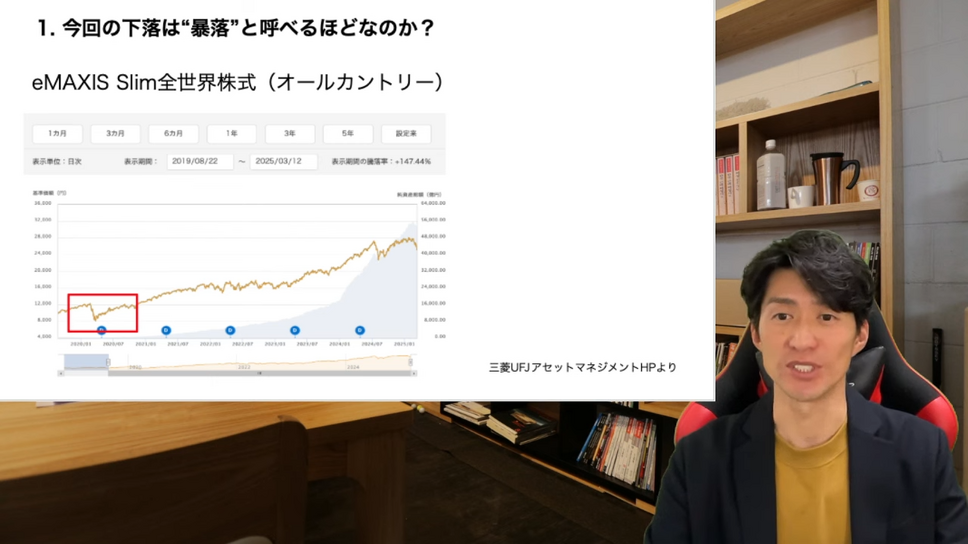

2025年の年初から、株式市場は下落基調となり、全世界株式(オールカントリー)は年初来で8%以上、S&P500は11%以上の下落を記録しました。これを見て「暴落では?」と不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、世界の株式市場では、これまでに30%~40%もの大幅下落を何度も経験してきました。たとえば2008年のリーマンショックでは、米国初の金融危機が世界に波及し、株価は大幅に下落しました。当時は「100年に1度の大暴落」とも言われ、多くの投資家が大きな損失を抱えました。

ところが、その後の株式市場は時間をかけて回復し、5年半ほどでピーク水準に戻っています。最安値からピークの水準までは約4年ほどで回復したことになります。

このように、一時的な急落が起こると「もう世界は終わりなのか」といった悲観的な声が出がちですが、過去を振り返れば、株式市場は何度も危機を乗り越え、回復し、成長してきたという事実があります。

大切なのは、下落局面であっても過度に悲観せず、「市場は時間とともに回復する傾向がある」という視点を持つことです。短期の値動きに左右されず、中長期の視野で冷静に投資と向き合う姿勢が、安定した資産運用の土台となるでしょう。

シニア世代のためのリスク管理の考え方

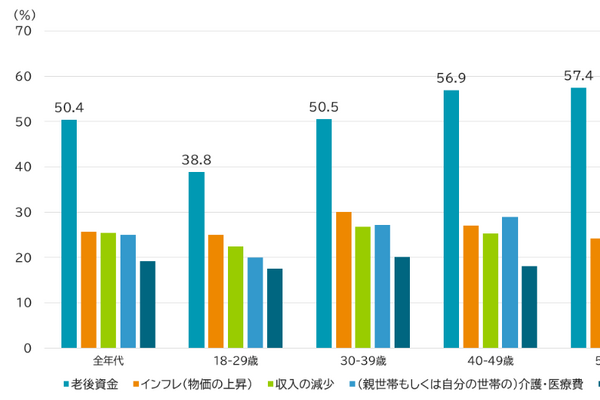

60代以上のシニア世代にとって、投資は資産を大きく増やすことよりも、安心して老後を過ごすための手段を考える方が多いのではないでしょうか。そのため、若い世代のようにリスクを大きく取るのではなく、無理のない範囲での運用が何より大切になります。まず大前提として押さえておきたいのが、生活防衛資金の確保です。これは医療費や介護費など、突発的な出費にも対応できる「すぐに使えるお金」のことを指します。この資金が十分に確保されていないと、市場が下落したときに慌てて投資資産を取り崩さざるを得なくなってしまうため、先にしっかりと備えておく必要があります。

また、投資に充てている資金が自分の総資産の中でどれくらいの割合かを把握しておくことも重要です。たとえば、1000万円を投資していて、それが8%下落して920万円になったとします。この80万円の減少だけを見ればショックに感じますが、もし他にも3,000万円の預金や金融資産があれば、全体では2~3%程度の下落にすぎません。

このように、投資部分だけを切り取って不安になるのではなく、資産全体の中での位置づけを意識することで、冷静に受け止めやすくなります。市場の変動は誰にも読めませんが、自分の中でリスクを「想定の範囲内」にしておくことが、不安を最小限に抑えるポイントです。

焦らず続けるために大切な考え方

短期的に株価が下がると、「もっと下がったときに買いたい」「売って損を回避したい」などと短期間での値動きに一喜一憂してしまうことは珍しくありません。しかし、歴史的にみれば株価は上下を繰り返しながらも右肩上がりの傾向を辿ってきました。下落時を狙って追加投資をするのも一つの戦略ですが、いつが底値なのか正確に予測するのは至難の業です。それよりも「まだ投資していない現金があるなら早めに投資を始めて、時間を味方につける」方が結果的にリターンを得やすいとも言われています。一方、すでに一定の資金を投資している方は、追加のリスクを無理に取らず、今の資金配分で様子を見ることも大切です。

ここで大切なのは「自分がどの程度のリスクまで許容できるか」をあらかじめ見極めておくことです。許容範囲を超えて投資してしまうと、下落時に焦って売却し、本来得られたはずのリターンを逃してしまうリスクがあります。また、全世界株式(オールカントリー)やS&P500のような分散型インデックスファンドは、基本的に長期保有を前提とした商品です。毎日の値動きを細かく気にする必要はなく、相場から少し距離を置いておくことも、精神的な負担を減らし、長く投資を続けるコツになります。

とくにシニア世代にとっては、「老後の安心感を得る」ことが投資の目的です。投資に神経をすり減らしてしまっては本末転倒ですので、あくまで自分のペースで、安心して続けられる方法を選ぶことが最も大切です。

まとめ:投資は「焦らず・自分らしく」が何よりの安心につながる

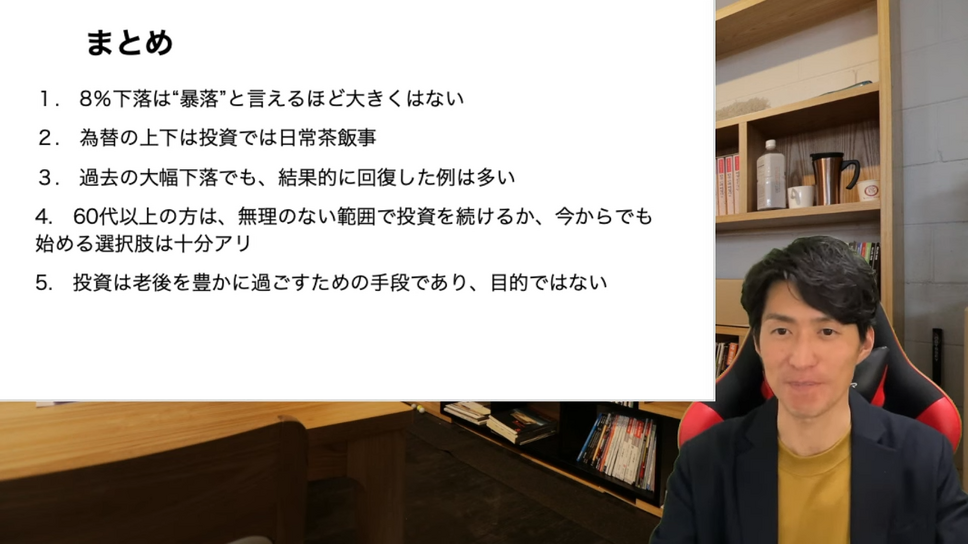

海外株式への投資は、株価の変動に加えて為替の影響も受けるため、仕組みが複雑に感じられることもあります。しかし、長期的な目線でみれば、過去の例にあるように株式市場は何度も下落を乗り越え、そのたびに回復してきました。為替についても円高・円安を行き来しながら、結果として株価の伸びがマイナス分を上回るケースも少なくありません。

とくに、シニア世代にとっては生活防衛資金を確保しておくことが何より大切です。そのうえで、許容できるリスクの範囲内で投資を行えば、相場の変動に過剰に反応せずにすみます。資産全体を見渡し、短期の値動きに振り回されず、落ち着いて判断することが、長く安心して投資を続けるための鍵といえるでしょう。

焦らず、慌てず、自分のペースで。投資は「安心して暮らす」ための道具として活用し、新NISAもその一つとして上手に取り入れながら、これからのシニアライフをより豊かに過ごしていきましょう。

1982年長崎県生まれ。「誰に相談したらいいか分からない!」という、60代以上の人の悩みを解決するお金の専門家。郵政事業庁に入り約20年間、「かんぽ」や「ゆうちょ」の渉外担当として勤務。その後、独立。保険や投資商品の販売を一切しない、ファイナンシャル・プランナーとして活動中。延べ1000名以上のお客さまの個別相談業務を経験。お金のことは「シンプルに」難しく考えない。人生を楽しむためのマネープランを提案。