2025年4月25日、パーソル総合研究所は『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態に関する調査結果についてメディア向け勉強会を行い、同研究所シンクタンク本部上席主任研究員の藤井薫氏が解説した。

長年勤めた会社を定年退職した後、どのように過ごすかーー。趣味に没頭する、地域活動に参加する、あるいは「まだ働きたい」と考えるか。

藤井氏によれば、長年正社員として働いてきた60代の約9割が、現在も何らかの形で就労していることが明らかになった。「まだまだ現役」という層が、想定以上に多いのが実態である。

しかしその一方で、働き続けながらも「給料が大幅に下がった」「今の仕事にやりがいを感じられない」「会社から期待されていない」といった課題も存在する。今回の調査では、そうしたシニア世代のリアルな就労実態が浮き彫りになった。

「まだまだ現役」が多数派! 60代のリアルな就労状況

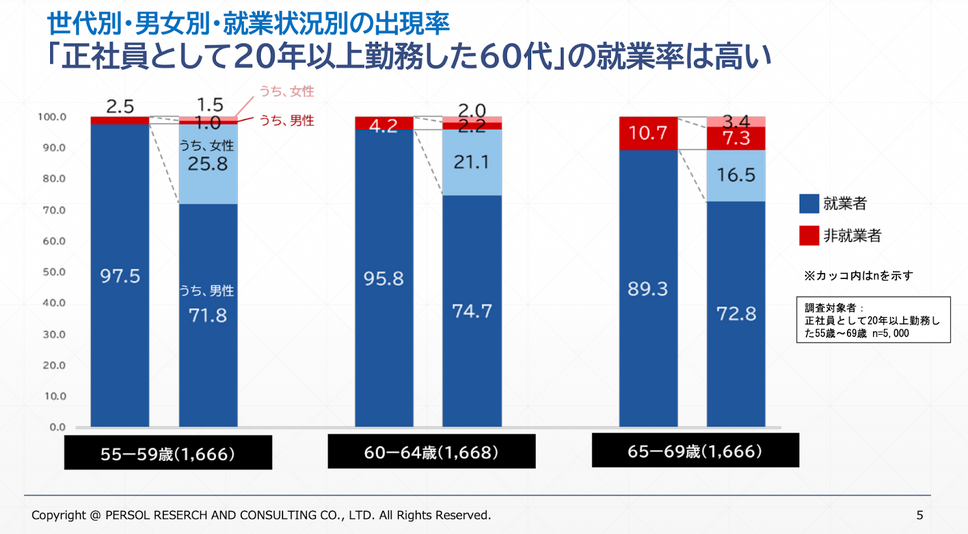

「60歳を過ぎれば、仕事はほどほどに」というイメージは、必ずしも現状を反映していない。今回の調査対象は、55歳時点で正社員として通算20年以上働いた経験のある、いわば「会社員キャリアの長い層」である。この層の就労状況を見ると、非常に多くの人が働き続けていることがわかる。

具体的には、60~64歳で95.8%、年金受給開始年齢を迎える者も多い65~69歳でも89.3%が現在も働いている。これは、厚生労働省発表の一般的な60代の就業率(60代前半約74%、後半約52%)と比較しても、著しく高い数値だ。

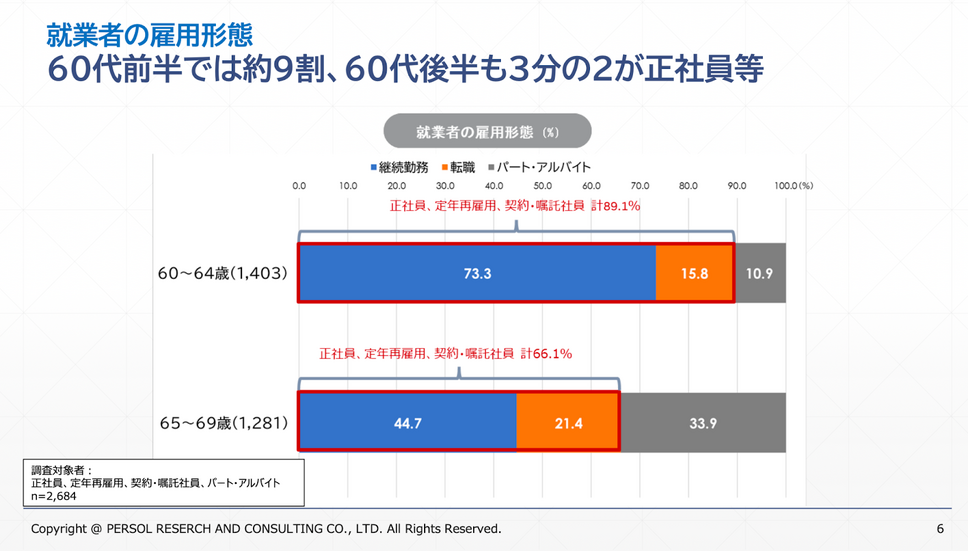

では、どのような雇用形態で働いているのか。パートやアルバイトでの短時間就労というイメージとは異なり、60代前半の約9割、60代後半でも約3分の2が、正社員、契約社員、または嘱託社員としてフルタイムで勤務している。 まさに「まだまだ現役」といえる働き方が主流なのである。

さらに、60代前半で働いている者の約7割は、55歳まで勤めていた会社、またはそのグループ会社で継続勤務している。いわゆる「定年再雇用」などを通じ、慣れた環境で働き続けているのだ。一方で、約15%は55歳以降に新たな会社へ転職している。

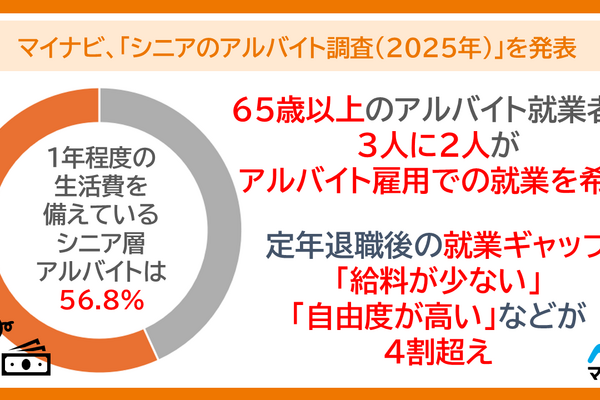

定年後の「お金」事情。シニア世代の収入と貯蓄の実態

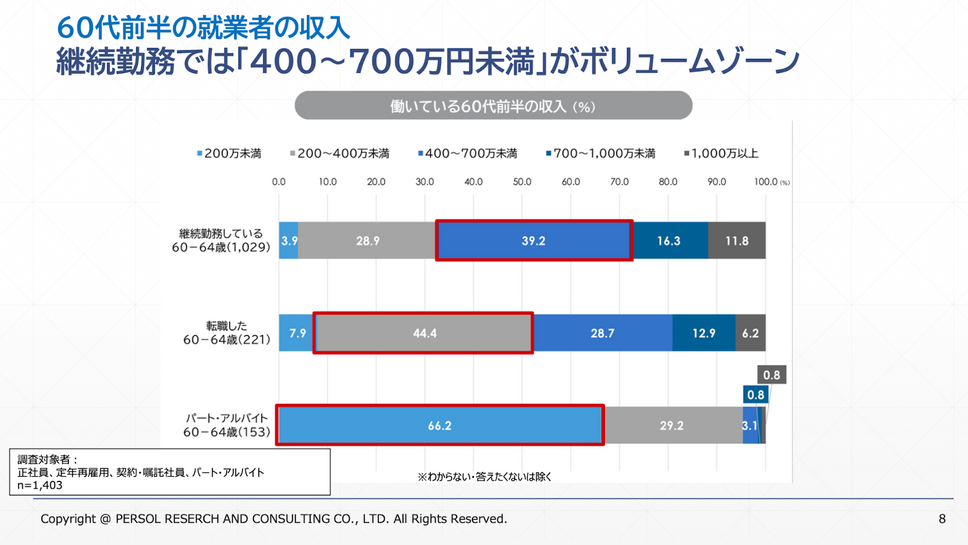

働き続けるうえで、重要な関心事のひとつが「お金」の問題だろう。現役時代と比べて収入はどう変わるのか、老後の生活資金は十分か。調査結果から、シニア世代の経済的な実態を見ていこう。

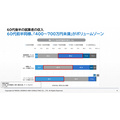

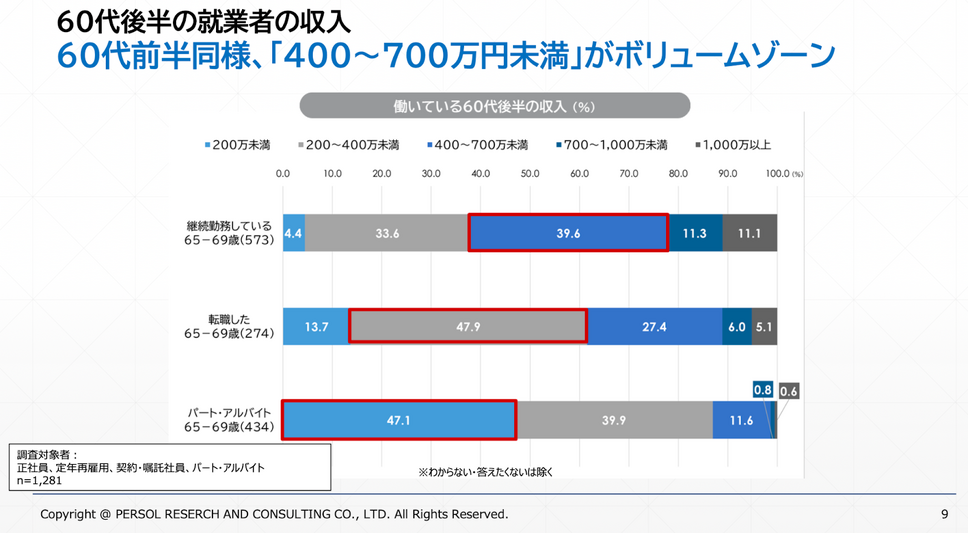

まず収入面では、働き方による差異が明確に現れている。最も収入が高いのは、元の会社やグループ会社で継続勤務している層である。この場合、60代前半・後半ともに年収「400万円~700万円未満」が最も多く、約4割を占めた。

一方、転職した層は年収「200万円~400万円未満」がボリュームゾーンとなり、継続勤務層より一段低い水準に。さらに、パート・アルバイトでは年収「200万円未満」が最多となった。

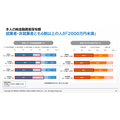

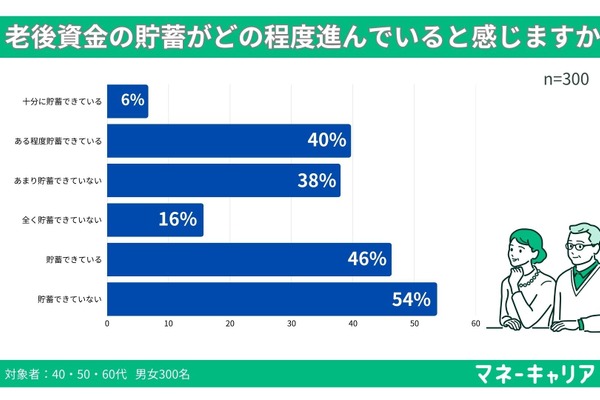

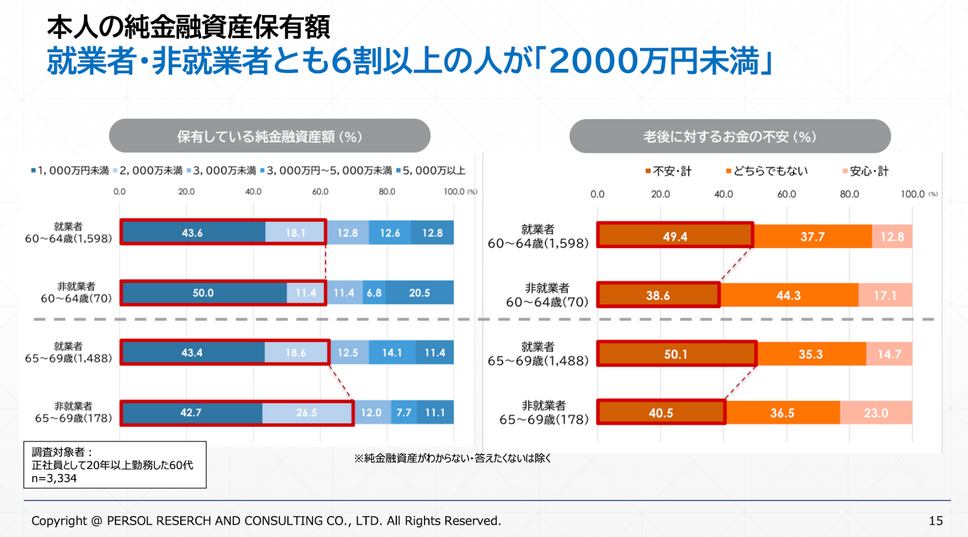

次に、貯蓄、すなわち老後の備えを見ていこう。「老後2,000万円問題」が社会的な関心を集めたが、実際の金融資産保有状況はどうなのだろうか。

老後資金に関しても、厳しい現実が見える。調査対象となった60代のうち、就労・非就労を問わず、6割以上が純金融資産額「2,000万円未満」と回答。 長年正社員として勤めてきた層であっても、十分な備えができていないケースが多い。

また、働いている人の約半数が「老後資金に不安がある」と回答している。 収入を得続けていても、将来への金銭的不安は拭いきれていないのが実情だ。

「働きがい」より「働ける場」? 仕事への意識と満足度

経済的な側面もさることながら、働くうえでは「やりがい」や「満足度」も重要な要素である。長年培った経験やスキルを活かし、会社や社会に貢献したいという意欲を持つ人も多いだろう。しかし、調査結果からは、シニアの就労意識における複雑な側面がうかがえる。

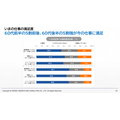

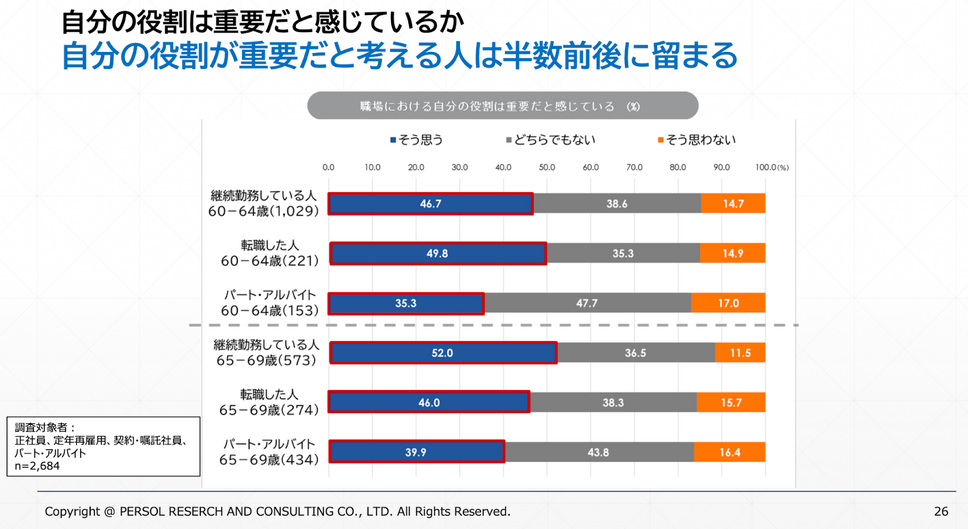

まず「自分の役割は重要だと感じているか」という問いに対して注目してみよう。驚くべきことに、継続勤務者、転職者のいずれも半数程度しか「自分の役割が重要だ」と感じていなかった。多くのシニア層が組織内で主力感を得られていないことがわかる。

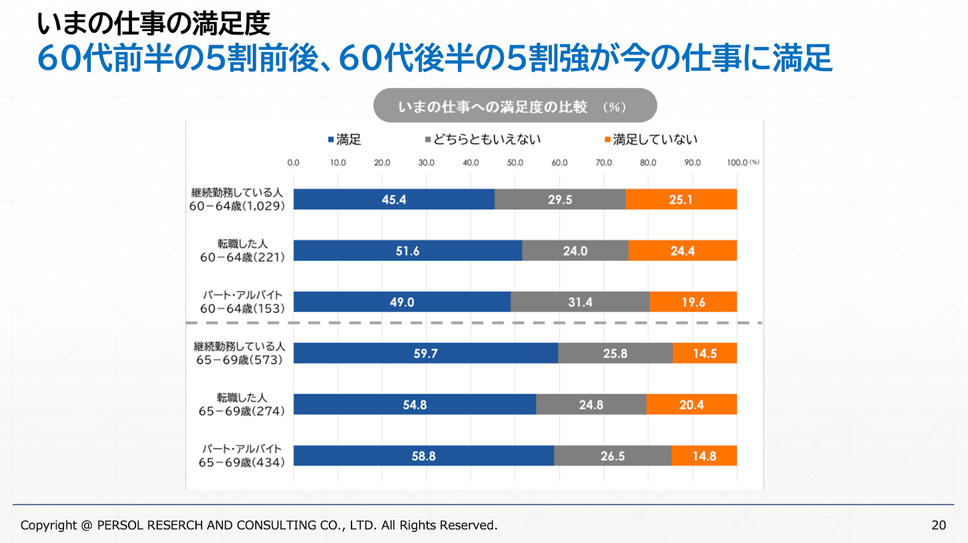

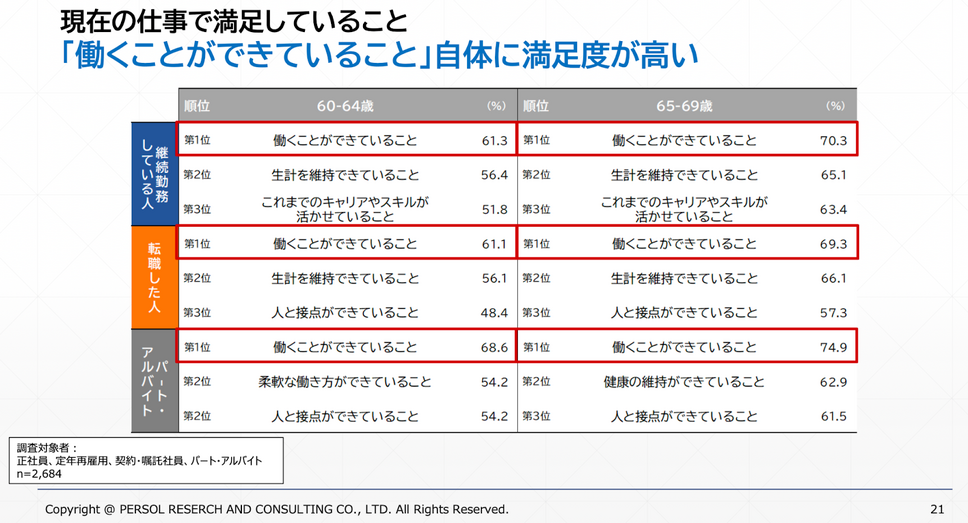

では、仕事に対する満足度はどうであろうか。全体的に見ると、60代後半のほうが、60代前半よりも満足度は高い傾向にある。これは、期待値の変化や、満足できない層のリタイアによるものと推測される。

注目すべきは、満足している理由の第1位が「働くことができていること自体」である点だ。 「やりがい」や「達成感」よりも、「働くことができていること」への感謝が満足感の源泉となっている。

シニア期こそ、改めて「何のために働くのか」「仕事を通して何を実現したいのか」という「目的」や「やりがい」を見つめ直す必要があるのかもしれない。

シニア就労に潜む「落とし穴」。給与ダウンの現実とその影響

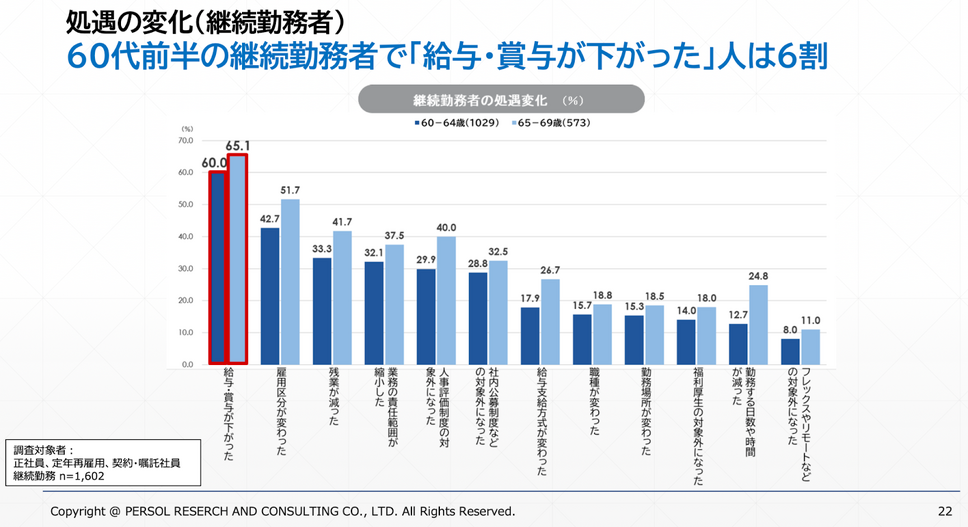

シニア就労に潜む落とし穴が、年齢などを理由とした給与ダウンである。調査によると、60代前半で継続勤務している層のうち、実に約65%が「給与・賞与が下がった」と回答している。

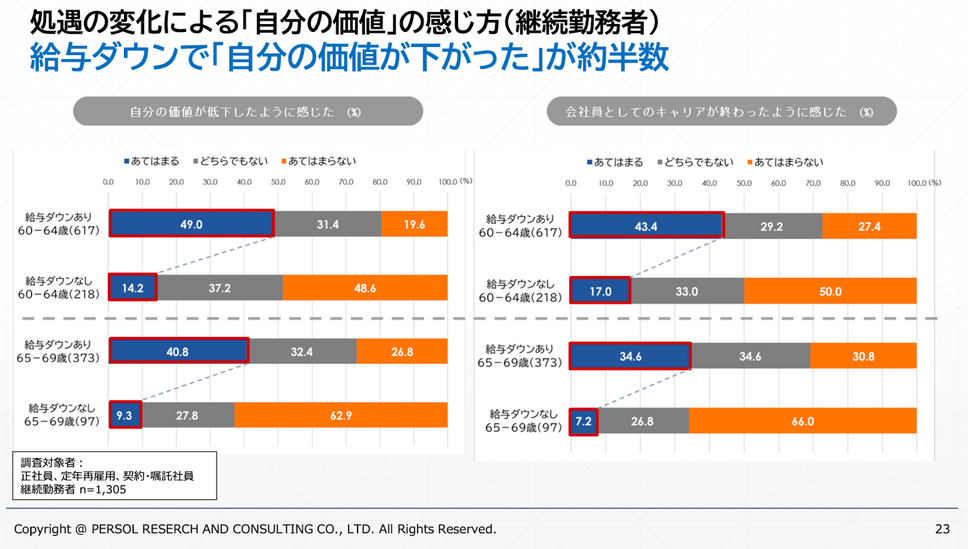

問題は、これが単なる収入減少にとどまらない点にある。給与ダウンの経験者は、精神的なダメージを強く受けている。

「自分の価値が低下したように感じた」(60代前半の約49%)

「会社員としてのキャリアが終わったように感じた」(60代前半の約43%)

「仕事へのモチベーションが下がった」(60代前半の約57%)

「会社に対する忠誠心が下がった」(60代前半の約46%)

と、軒並み高い割合でネガティブな感情を抱いている。

長年の会社への貢献に対する自負があるからこそ、年齢という画一的な基準による給与引き下げは、「もはや不要な存在ではないか」という疑念を生じさせてしまう。その結果、就労意欲自体を著しく損なう危険性をはらんでいるのだ。

働く60代の現実。変化を受け入れて自分らしい働き方を

今回の調査では、長年正社員として勤めた60代の多くが、依然として社会の重要な構成員であり続けていることがわかった。しかし一方で、収入、やりがい、組織からの評価といった側面で複雑な現実にも直面している。

同時に認識すべきは、シニア人材はあらゆる面で「個人差」が大きいということである。仕事の能力面はもちろん、「フルタイムで働きたい」「専門性を活かしたい」「柔軟な働き方をしたい」といった「働き方」に対するニーズも、一人ひとり大きく異なる。

年齢とともに、働き方や求められる役割や自身の価値観へ必ず変化する。だからこそ、その変化を柔軟に受け入れ、自身にとって最適な働き方を模索していくことが求められるのではないだろうか。

【PICK UP】

・【コラム】リストラ経験ありの58歳がハローワークに行ってきた話

・【資産運用】“カモ商品”に気をつけろ!政府発表の高齢者向け「プラチナNISA」の3つのデメリット