2025年5月16日、政府は年金制度改正に関する法案を閣議決定し、国会に提出した。当初3月中旬に提出される見込みだったが、約2カ月遅れの提出となった。

ニュースでは「年金が増える」「手取りが減る」といった話題が取り上げられているが、実際にどのような影響があるのかは、シニア世代にとってもわかりづらいのが実情である。

特に、非正規雇用が多い“就職氷河期世代”にとっては、年金受給額や働き方に直結する重要な問題だ。将来の貧困リスクを減らすための対策である一方で、現役世代にとっては生活設計の見直しや、新たな負担も生じる。

そこで本記事では、YouTube【おかんのお金守るチャンネル】を運営し、家計管理や年金・保険制度についてわかりやすく解説している秋山ひろ氏に、年金改正のポイントと、シニア世代が今から備えるべき対策について話を聞いた。

年金改正でシニアが知っておくべき4つの重要ポイント

―― 今回の年金改正で、シニア世代が特に気をつけるべきポイントはどこでしょうか?

いろいろな改正が議論されていますが、シニア世代にとって“影響が大きい”と感じるのは、次の4つです。

106万円の壁の撤廃

標準報酬月額の上限引き上げ

遺族年金の受給期間見直し

iDeCoの加入年齢引き上げ

どれも働き方や将来の年金に直結する内容なので、“知らなかった”では済まされません。今回は“自分の生活にどう関わるか”という視点で、1つずつわかりやすくお話ししていきますね。

「106万円の壁」撤廃でパート勤務の手取りが減る

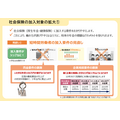

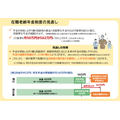

今回の改正で、“106万円の壁”が撤廃される方向になっています。施行時期は2026年10月を目指して調整中ですが、国会での審議や成立を経て正式に決まる流れです。まだ確定ではありませんが、現時点ではそのタイミングが想定されています。

これまで、年収106万円を超えなければ社会保険料を払わずに済むという働き方がありましたが、今後は一定規模以上の会社で週20時間以上働いている方は、年収に関係なく厚生年金に加入しなければならなくなります。

将来受け取れる年金額が増えるのはメリットですが、目先の手取りは減りますし、企業側の負担も増えるため、“じゃあ週20時間以内で働いてもらおう”という動きも出てくるかもしれません。逆に、 働く側からすると、“思っていたより手取りが減る”“働ける時間が制限される”といった場面もありえます。だからこそ、“自分にはどう関係してくるのか”を、今のうちに確認しておくことが大事ですね。

「標準報酬月額の上限引き上げ」で高所得者層の負担増

今回の改正案には「標準報酬月額の上限引き上げ」も含まれています。高所得者の方が収入に見合った保険料をきちんと負担するようにするための改正です。

これまでは、月収が65万円を超えていても、社会保険料の計算は“65万円”が上限でした。でも、今回の改正案では、この上限を“75万円”に引き上げることが検討されています。この見直しがいつから適用されるかは、まだ国会で審議中ですが、2026年以降の施行が想定されています。

「収入が高い人は、その分だけ保険料を多く負担する」というのが今回の見直しの前提です。しかし、物価高の今は、給料が名目上増えても実際の暮らしは楽にならないケースが少なくありません。そのため、「生活は厳しいままなのに保険料だけが上がる」と感じる人もいるでしょう。

今回の改正が影響するのは主に高収入の人ですが、自分が対象になるかどうかを早めに確認し、知らないうちに保険料が増えていたという事態を防ぎましょう。

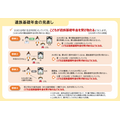

遺族年金の受給期間が「原則5年で終了」へ

遺族厚生年金とは厚生年金に加入していた会社員・公務員が亡くなったとき、残された配偶者や子どもなどの生活を支えるために支給される年金です。金額は、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の 4分の3(75%)が基本で、受給条件や支給期間は「配偶者の年齢」と「子どもの有無」で決まります。

今回の改正案では、子どもがいない配偶者(男女)に支給される遺族厚生年金の期間が、終身から“原則5年間”へ短縮される見通しです。これまでは「30歳以上の妻」なら生涯にわたって受け取れましたが、改正案では年齢に関係なく5年間で終了します。夫についても、現行では55歳未満は受給できませんが、改正後は5年間に限って受給できるようになります。

ただ、これはまだ国会での審議がこれからなので、施行時期は未定です。もし成立すれば、生活設計を大きく見直さなければならない人も出てくると思います。

政府としては、若い世代への支給を手厚くするための見直しという建前ですが、実際には“いきなり5年で終わり”となると不安を感じる方がほとんどでしょう。自分の状況に当てはめて、“もし5年で終わったらどうするか”を一度シミュレーションしてみるとよいでしょう。

※ただし、高齢者や既受給者はこの変更の対象外になる見込み。

iDeCo加入年齢の引き上げで70歳まで備える時代へ

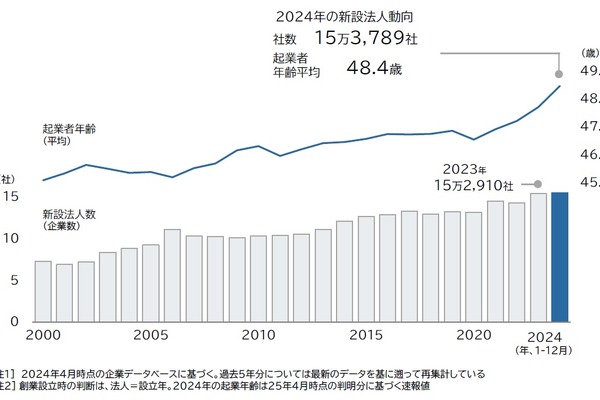

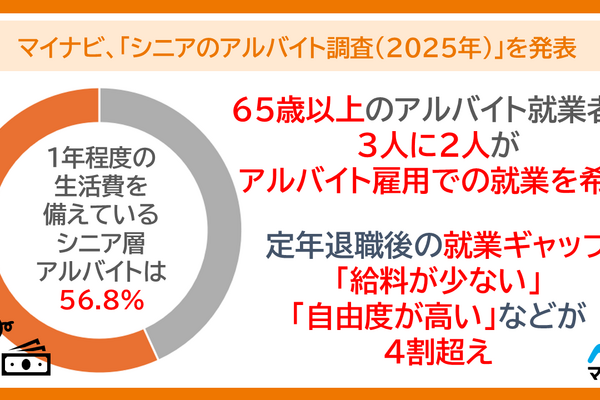

今のところ、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入年齢を65歳から70歳まで引き上げるという方針が出ています。これもまだ国会で審議中で、施行時期は2026年以降が想定されています。この背景には、“70歳まで働くのが当たり前になりつつある”という現実があります。

そのぶん、自分で老後資金を準備できる期間も伸ばしていこう、という流れですね。加入期間が5年延びることで、所得控除の恩恵も長く受けられますし、老後資金を増やすチャンスが広がるのはメリットです。

iDeCoは、自分で運用していく制度なので、リスクもありますが、しっかり備える手段としては有効だと思います。“70歳まで働くのは大変…”と思う方もいるかもしれませんが、長く働く時代だからこそ、こうした制度を味方につけることが大事です。

ちなみに、今回の改正案では「在職老齢年金制度」の見直しも含まれていますが、多くの年金受給者にとってはあまり関係ないかもしれません。在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者の賃金と年金の合計が基準を超えた場合、年金が減らされるという制度です。

今回の改正案では、この基準額が「月50万円から62万円」に引き上げられますが、そもそも賃金と年金の合計額が50万円を超える方は少数です。もちろん、賃金と年金の合計額が月50万円を超えている方にとっては朗報となりますが、この改正で恩恵を得られるシニアの方はあまり多くないのではないでしょうか。

年金改正で年金は増える?それとも減る?

―― 今回の改正では年金が増えるのでしょうか、減るのでしょうか

たしかに、年金の“給付額そのもの”は増える予定です。たとえば、今回の改正では年金は1.9%の引き上げが見込まれています。ですが、だからといって“暮らしが楽になる”とは限りません。なぜなら、物価も上がっているからです。年金が増えても、物価がそれ以上に上がっていたら、実際に手に入るモノやサービスは減ってしまう。つまり“実質的には目減りしている”ということになります。

―― そうなると、「年金が増える」と聞いて安心するのは早い、ということですね。

その通りです。こうした調整が行われる背景には、“マクロ経済スライド”という仕組みがあります。これは、物価や賃金が上がっても、年金支給額の伸びを抑えて、財政を守るためのものなんです。特に基礎年金については、2050年代半ばまでこの調整が続くと言われていて、“将来、物価上昇に対して受け取れる年金が3割ほど減る”という試算も現実味を帯びています。

ただ、今回の改正で、厚生年金の適用拡大やiDeCoの加入年齢引き上げなど、“備えられる機会”も増えています。大事なのは、“自分がどう動くか”を考えることです。年金の仕組みを正しく理解し、自分に合った備え方を選ぶ。そうすれば、将来の安心につながっていきます。

年金改正の背景にあるのは「氷河期世代の貧困問題」

―― 5月16日に法案が閣議決定されて、20日から国会で審議が始まりますが、すぐに年金のルールが変わるわけではないんですよね?

そうですね。今回決まったのは“これからどう制度を変えていくか”という方向性だけです。法律が成立して、施行日が決まって、ようやく具体的に動き出す。早くても2026年以降が中心になりますから、今すぐ生活がガラッと変わるわけではありません。

でも、『まだ先だから大丈夫』と考えてしまうと、知らないうちに制度が変わっていて“損をしてしまった”ということにもなりかねません。自分にとってどんな影響があるのか、早めに確認しておくのが大事です。

―― 今回の年金制度改正、秋山さんはどのように捉えていますか?

ニュースでは“年金が増える”とか“手取りが減る”みたいな話ばかりが目立ちますよね。でも、今回の改正はもっと広い視点で考えなければいけない内容なんです。特に、今の50代・60代、そして就職氷河期世代と呼ばれる方々にとっては、将来の年金や生活に関わる大事な見直しです。

―― 今回の年金改正には、どのような背景があるのでしょうか。

大きな背景としては、2つあります。1つは、国全体の財政が非常に厳しいこと。もう1つは、「就職氷河期世代の方の将来の貧困問題」が背景にあります。

今の40代後半から50代にかけての方々は、非正規雇用が多く、厚生年金に十分加入できていないケースもあります。そうなると、将来的に年金受給額が少なくなり、生活保護など社会保障費が増大してしまう恐れがある。国としては、長い目で見れば今のうちに年金財政をなんとかしておかないと、将来もっと大変になるという考えがあるようです。

一見、「年金が足りないから保険料を上げたいだけ」と思われがちですが、実際は“就職氷河期世代が将来年金不足で大量に困窮する”という懸念に対応したい、という長期的な視点もあるのだと思います。

私自身は元教員ですが、その世代の方々は教員採用試験でも競争倍率が異様に高かったりして、非正規でしか働けないまま年齢を重ねてしまう方も多いと聞きます。そうすると厚生年金への加入期間も短くなるので、将来の年金額がかなり少なくなる。そこを何とかしたい、というのが大きな狙いのひとつですね。

年金改正で“損をしない”ために、シニアが今できること

―― 年金改正の話を聞くと、「どうせ自分は損するんでしょ」と不安になってしまいます。シニア世代の方はどう備えたらいいのでしょうか。

そうですね。不安になる気持ちはわかります。でも、漠然と不安を抱えているだけでは、状況は良くなりません。大事なのは“まず自分の状況を知る”こと。そこから始まります。私が特に大事だと思っているのは、次の3つです。

自分が受け取る年金額を正しく知る

今ある制度を知って、きちんと使う

自分の生活に必要なお金を考えてみる

まずは“自分が将来どれくらい年金を受け取れるのか”を正確に把握すること。これは“ねんきんネット”などで簡単に確認できます。受け取れる額を知らずに“足りない”と言っても、具体的な対策は立てられませんよね。次に、“使える制度は全部使う”ことです。年金だけでなく、医療費控除や雇用保険、介護に関する助成など、知っていれば使える制度は意外と多いです。“知らなかったから損した”とならないように、まずは情報を取りに行くことが大事ですね。

最後は、“自分がどんな暮らしをしたいのか”を具体的に考えること。たとえば夫婦で月30万円あれば安心、と思うなら、年金で足りない分をどう補うか。貯金でまかなうのか、投資で少しでも増やすのか。その計画を立てることが、安心への第一歩になります。

―― 最後に、読者のみなさんへ伝えたいメッセージをお願いします。

年金制度の改正は、仕組みが難しく、自分ごととして考えにくいものです。しかし今回の改正も、働き方や家計にじわじわと影響してくる内容。だからこそ、“自分にはどんな影響があるのか”を早めに知り、自分に合った備えを考えることが大切です。

一方で、厚生年金に加入する機会が広がったり、iDeCoの加入期間が延びたりと、将来に向けた備えのチャンスもあります。「知らなかった」で損をしないためにも、今からできることを少しずつ始めてほしいと思います。

【PICK UP】

・年金のしくみをマンガで理解!毎年好評の「いちばん親切な年金の本」最新版が発売

・最大1500円がもらえる!ゆうちょ銀行、6月1日より年金受給者向けキャンペーン開始